人と組織の学習を、イベントではなく「プロセス」で育む :前編

プロセス・ガーデニング探究連載:

人と組織の学習を、イベントではなく「プロセス」で育む

ー 前編 :ラーニング・プロセス創りの実践ストーリーから

ヒューマンバリュー 上田 桂子、内山 裕介

本連載では、人材開発・組織開発を通して自組織に合った変化を生み出すために、ヒューマンバリューが大切にしている「プロセス・ガーデニング」についてご紹介しています。

Vol.1では、人材開発・組織開発に取り組む際に「場」と「プロセス」を捉える考え方を共有し、Vol.2では「場づくり」のあり方について解説しました。

Vol.3となる今回は「プロセス」に焦点を当て、人材開発・組織開発の実践者が、プロセスに働きかけるとはどういうことか、そのポイントを探求していきます。

前編:ラーニング・プロセス創りの実践ストーリーから

後編:学習・変化を育む「研修開発」のあり方

関連するキーワード

学習・変化を育む「プロセス」への働きかけを考える

「ワークショップで一時的には盛り上がるが、職場だと元に戻って定着しない…」

「研修で知識としては身につけたが、日常の行動は変化していかない…」

人材開発や組織開発に関わる方々から、そのような問題意識をよくききます。

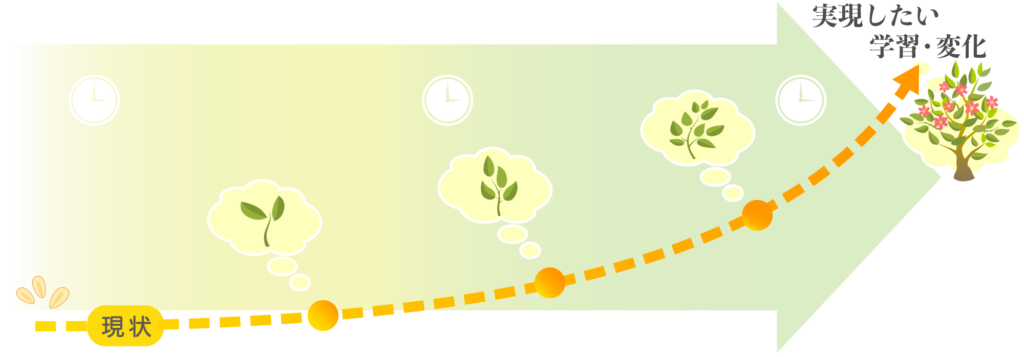

Vol.1の記事でも解説したように、人と組織の適応を要する学習・変化は一朝一夕に起こるものではなく、時間がかかるものです。そのため、時間軸をもって状況を捉え、実現したい状態に向けた学習のプロセスを支えていく必要があります。

では実際に、どのように取り組みの「プロセス」をデザインし、その「プロセス」にどのように働きかけていけるでしょうか。正しいルールや公式のようなものはありませんが、本記事では、ヒューマンバリューが大切にしている考え方や視点を解説していきます。

まず前編では、働きかけの具体的イメージが湧きやすいように、筆者が事業会社で体験した事例のストーリーをご紹介しましょう。

事業会社における、学習プロセス支援のチャレンジ

これは約10年前、私(上田)が、当時勤めていた事業会社の人材・組織開発担当者として、若手社員の人材育成に取り組んだ「ラーニング・プロセス」創りの体験談です。

3. ラーニング・プロセス創りからの教訓 ― 主体性の解放される瞬間が生まれるとき

1. ラーニング・プロセス創りへの挑戦

― 実現したい変化が起こらない。研修担当者の課題意識から始まった新たな挑戦

前職で私が働いていた企業は、グローバルに事業展開をする半導体製造に関わるメーカーであり、企業成長の源泉を「人」と位置付け、社員一人ひとりの主体性を大切にしていました。しかし約10年前の当時、既に階層別研修などの一般的な研修体系は整えていた一方で、組織の中で「若手の主体性が育まれていないのではないか」といった課題認識が高まっていました。そこで、私たちは改めて若手人材の育成に注力して取り組むことになりました。

こうした組織的な課題に加えて、人材開発・組織開発を担当していた私自身も、ある課題を感じていました。それは、これまでもさまざまな研修を実施してきたものの、「実現したい変化が起きていない」ということでした。

どんなに良い内容の研修を実施したと思っても、せっかくその場で生まれた気づきや変化が、研修が終わると消えてしまうような、研修中の一過性の学習で終わっている実感がありました。事後アンケートの「満足度」「理解度」などは比較的高く、それまで担当者として、それなりに満足はしていたものの、その気づきが職場で生かされる様子はあまり見受けられず、研修と職場が接続できていないことに、もどかしさを感じていました。

そこで挑戦することになったのが、若手社員(入社3年次社員)向けの新たな取り組みです。私たちは、ヒューマンバリューと協働し、新たな研修を通じて、職場に戻っても学びや変化が継続し、促進されるような学習の「プロセス」支援に挑戦することにしました。

2. ラーニング・プロセス創りの実践ストーリー

ここからは、その体験を振り返りながら、取り組みの「プロセス」をどのようにデザインし、どのように働きかけたのか、具体的に共有していきたいと思います。

― 研修プログラムではなく、全体プロセスのデザインから検討を始める

取り組みを始めるにあたって、事務局チームで最初に検討したのは、全体プロセスの柱となる「実現したい状態」と「現状」です。

これまでは、研修プログラムの中身(コンテンツ)から検討を始めることがほとんどでしたが、コンテンツは、実際の変化を生み出す1つの要素に過ぎません。

「短期・長期でどのような状態を実現したいのか」について時間をかけて対話し、同時に「現状の職場で起きていることは何か」「何がレバレッジ・ポイント(ボトルネック)になっているのか」を、当事者である若手社員(入社3年次社員)と若手社員を取り巻く関係者(先輩や上司)にインタビューを行うことで明らかにしていきました。

そうした検討を通じて、若手社員の主な成長ポイントとして明らかにしたのは、以下の2つが明らかになりました。

- 自己探求(内省)の機会を持ち、仕事を通して実現したい目的意識を持つ

- 上司・先輩・同僚との関わり合いを通して、主体的な働きかけのイメージを持つ

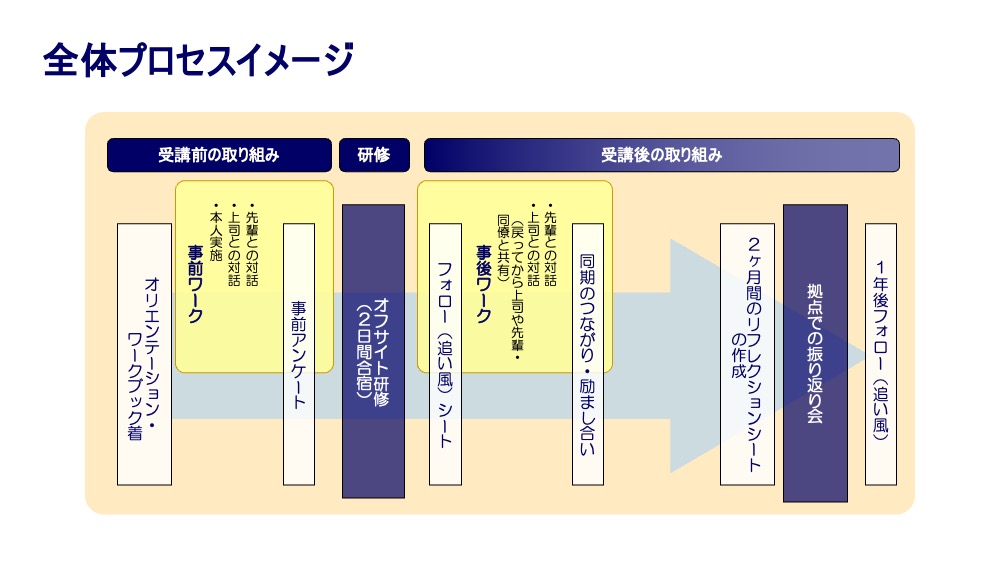

こうした行動や実践を職場で体現できるようにしていくために、どのような研修を実施し、どんなステップを歩んで働きかけていくのか、誰に働きかけたらよいのか。そのようなことを考えながら、以下の図のような取り組みの全体プロセスを検討していきました。

*本研修は「3年間を丁寧に振り返り、自分の未来像とアクションを探求する」ことを主なテーマに設定。

2日間のオフサイト合宿を実施するとともに、1年間の時間軸で全体プロセスを描き、

研修の事前・事後に、上司・先輩・同僚と対話を促進するよう、プロセスをデザインした。

●業務分担ではなく、グループ各社の人事・育成担当者と共創する

また、こうした企画検討や現場インタビューにあたっては、本社人事だけでなく、グループ各社の人事担当者(人材育成の関係者)も巻き込み、最初から共創していくことを心掛けました。私自身は本社人事の一員でしたが、実際に現場社員の日々の学習・成長をフォローできるのは、グループ各社の育成担当者です。本社人事だけで取り組みを企画し、グループ各社の育成担当者に実行やフォローだけ任せるというような役割分担をすると、彼らにとってはやらされ仕事になってしまいかねません。現場での確かなフォローにつなげていくために、企画検討からグループ各社の担当者を巻き込んで、協働の基盤をつくれたことは、その後の学習と実践を支えるためにも大切なポイントだったように思います。

では、ここからは各プロセス(事前・当日・事後)の働きかけについて、より具体的にご紹介していきます。

― 事前プロセス:職場と研修に糸をかけ、学習のレディネスを高める

研修の事前プロセスの働きかけにおいて、特に大切にしたのは「職場と研修に糸をかける」ことです。すなわち、研修担当者で閉じて運営を進めるのではなく、職場関係者を積極的に巻き込みながら実施していくことで、研修での学びが職場での実践や習慣化につながりやすくなります。

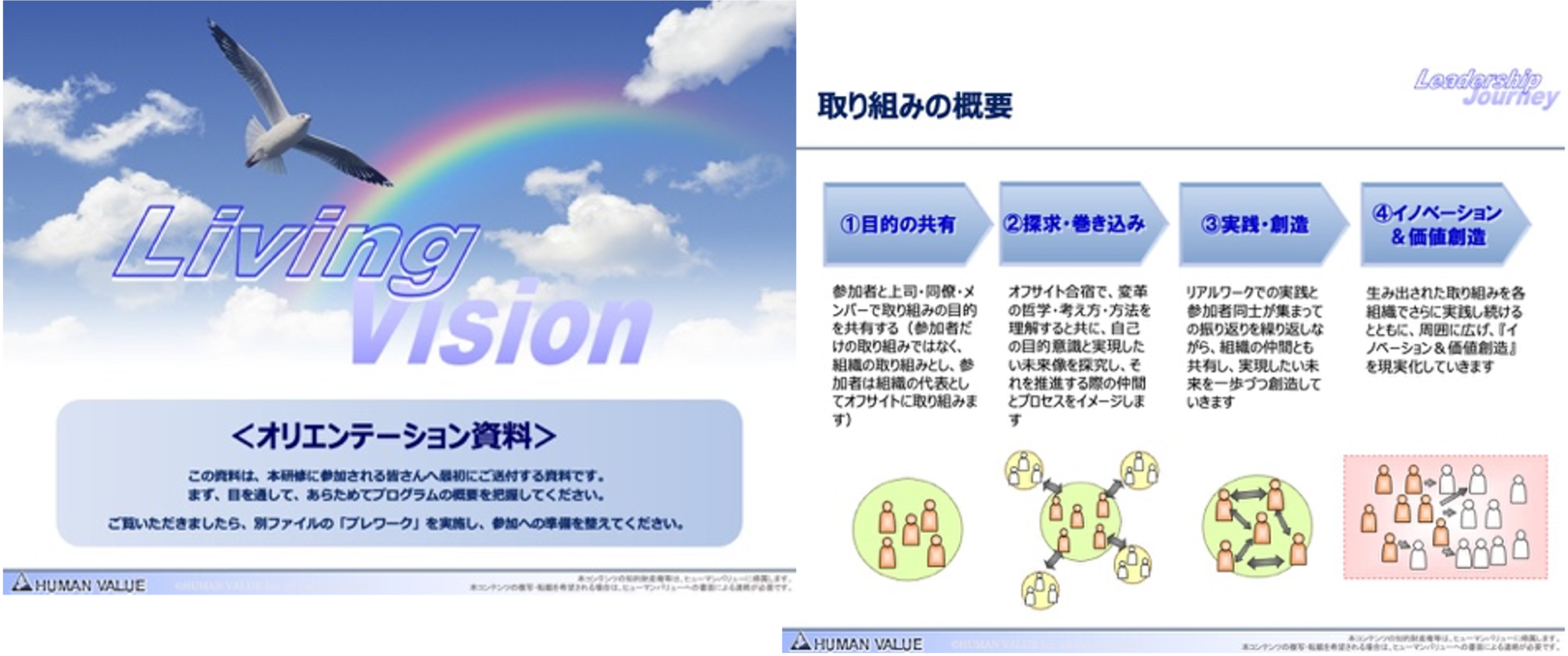

●事前コミュニケーション(オリエンテーション資料)

まず初めに、参加者に取り組みの「オリエンテーション資料」を準備してお送りしました。これは、研修概要を箇条書きにしたような、無味乾燥とした資料ではありません。参加者の目線に立ちながら、会社としてこの研修に取り組む意味や背景を丁寧に説明し、参加者の興味が湧くようなコンテンツを、ビジュアルを交えて記載しました。

同時に、参加者だけでなく、その上司に皆さんにもメッセージを添えて、同様のオリエンテーション資料をお送りしました。これは、今回の取り組みに対して、職場上司の理解と協力を仰ぐためです。

意識していないと、こうした事前コミュニケーションは事務的・作業的に進めがちです。一方で、丁寧なコミュニケーションを通じて事前に理解と関心を仰ぐことは、参加者の動機付けに強い影響を与え、研修後も職場で学びを生かしやすくなります。

また、研修に対する上司の理解が高まることで、研修期間(この取り組みでは、2日間)に、業務の穴を空けることへの不安や恐れを減らし、安心して参加できる環境を整えられたように思いました。

*オリエンテーション資料のイメージ(実際の取り組み資料とは異なります)

●事前ワーク

オリエンテーション資料に加え、参加者には「事前ワーク」をお送りしました。その主な内容は、「自身の3年間の振り返り」と「自身の成長に関わった上司や先輩、仲間へのインタビューワーク」です。

後者の事前ワーク(インタビューワーク)の特筆すべき点としては、職場関係者を巻き込み、対話をする取り組みになっており、職場と研修に糸をかけるプロセスとして大切なレディネスになると検討しました。

こうした事前ワークは比較的ボリュームの多い内容で、負担に感じた方もいらっしゃったと思いますが、事前のレディネス ※1 形成は、研修当日の学習効果に大きな違いをつくります。この取り組みの実現したい状態を見据えて、参加者には事前ワークの意図を丁寧に伝えて、できる範囲で取り組んでいただきました。前述の事前コミュニケーションもあって、ほとんどの参加者は前向きに取り組んでくれたように思います。

*事前ワークイメージ

●事前アンケート

そして、研修1週間前には、事前アンケートにも取り組んでもらい、他の参加者も含めて、全員返信のメールで送り合いました。参加者同士が、「研修に臨む率直な心境」や「現在の課題認識」「実現したいこと」等を事前に共有し合うことで、研修前から他の参加者に対する興味関心を高め、相互作用が生まれる場づくりを進めていくことができたように思います。

― 当日プロセス:場づくりを通じて、相互作用を育む

ここまでご紹介してきたことを中心に事前検討と働きかけを積み重ね、研修当日を迎えました。

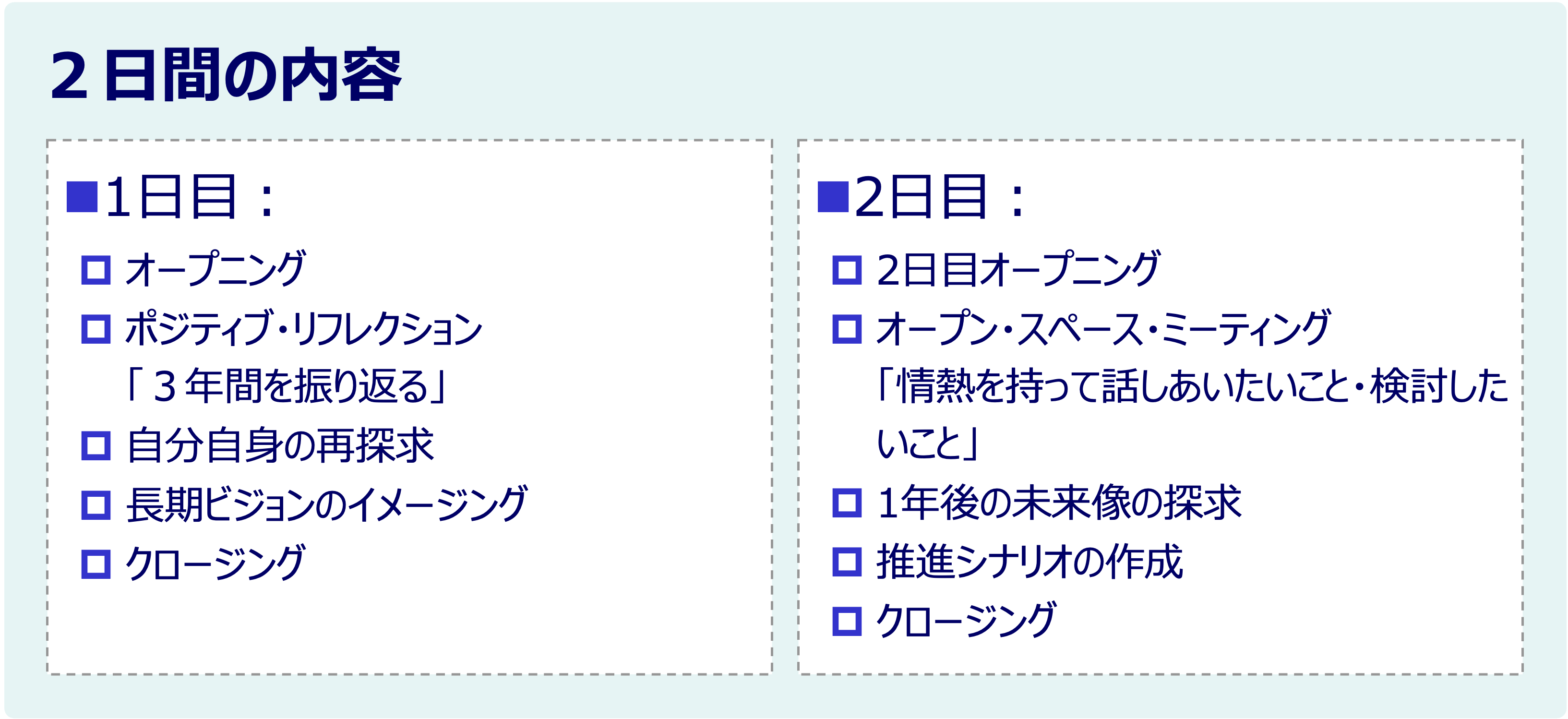

研修2日間は以下のような内容で、当日も会場のレイアウトや使用する資材、参加者との関わり方などでも、主体性の開放される場づくりを心掛けました。特に2日目のオープン・スペース・ミーティングという話し合いは、それらを象徴するプログラムでしたが、この具体的内容については後述したいと思います。

(場づくりの解説については、vol.2の記事も参照ください)

*当日アジェンダのイメージ

― 事後プロセス:フォローの場と機会を通じて、職場(リアルワーク)での実践を支える

事後プロセスも、事前プロセス同様に、職場での実践に糸をかけていくように、場と機会を設定しながら、参加者の学習や変化を支えていきます。

具体的な取り組みとしては、

・気づきを振り返り共有し合う「フォロー(追い風)シート」&「フォローアンケート」

・各拠点での「振り返り会」

を主な機会に設定し、職場やリアルワークでの学びが深まっていくプロセスを支えました。

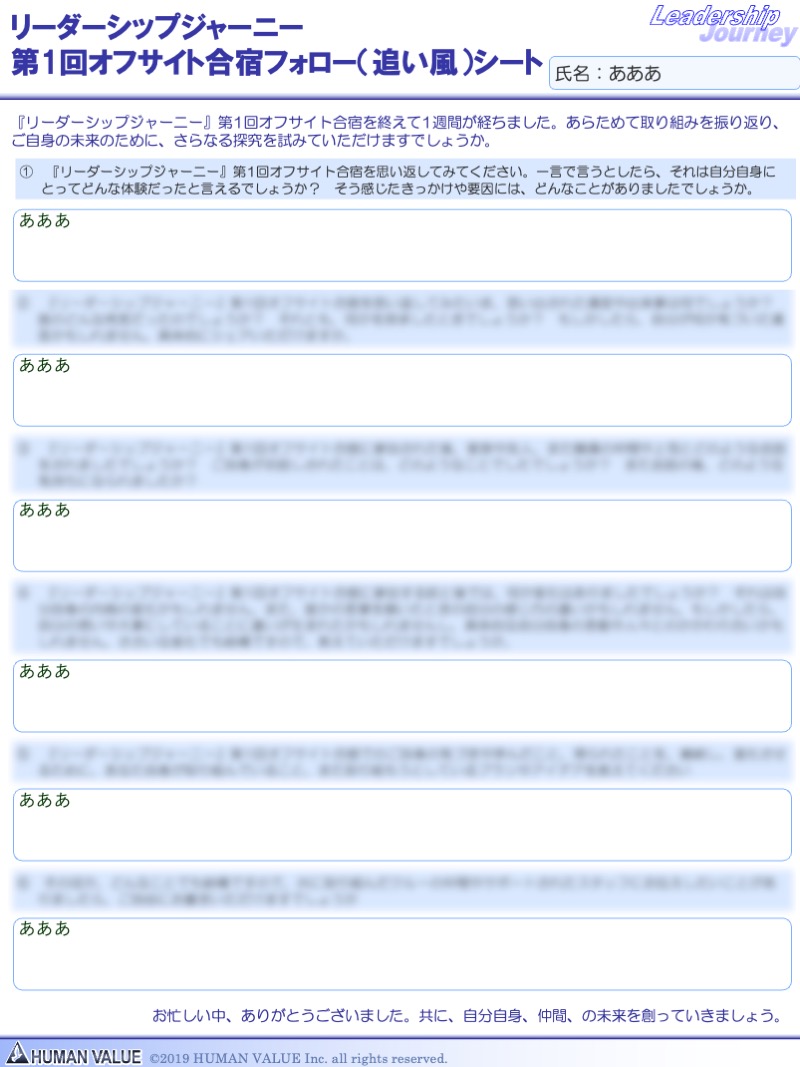

●フォロー(追い風)シート & フォローアンケート

この「フォロー(追い風)シート」は、参加者が職場に戻った研修1週間後に、感想や気づき、今後のアクションを内省し、参加者同士で共有し合う事後ワークです。

例えば、「研修で思い出される場面や出来事は何でしょうか」「研修に参加する前と後では、どのような変化がありましたか」といった、自身の気づきに焦点を当てた問いに回答し、参加者同士がメールで送り合います。

フォローアンケートは、一般的な研修アンケートのように、研修内容の理解度・満足度に焦点を当てるのではなく、参加者が職場に戻ってからもリアルワークに生かしていくための内省と、さらなる相互作用が生まれることに注力し、作成しました。

(また、この取り組みでは1年間を時間軸として設定したので、「フォロー(追い風)シート」と同趣旨の「フォローアンケート」を、1年後にも参加者同士で共有し合いました。)

*追い風シートのイメージ

●振り返り会

2カ月後には拠点別に「振り返り会」を実施しました。この場は、研修後2カ月間の日常での実践を振り返り、さらなる実践につなげていく機会です。時間をあけて振り返りの場が設定されることで、研修での気づきを日常での実践につなげる意識を持ちやすくなります。

実際に、振り返り会の中では、2カ月間の取り組みで生まれた変化や価値を一人ひとりが振り返り、自身の実現したいキャリアや仕事に向けたプランを描き直すことを行いました。(この場は、グループ各社の人事・教育担当者がファシリテーションしました)

終了する時の感想共有(チェックアウト)では、

「自分の取り組む一歩の効果を感じていて、この一歩をどんどん積み重ねていきたい」

「本研修から始めた“初めの一歩”を達成できていて、新しい一歩もつくれた」

「改めて協力者を増やしていきたい」

といった、日常の職場での学習・変化の声が共有されました。

3. ラーニング・プロセス創りからの教訓 ― 主体性の解放される瞬間が生まれるとき

最後に、この研修で象徴的だった場面をご紹介して、前編の事例共有を終わりたいと思います。それは、研修当日(2日目)の「情熱を持って話しあいたいこと・検討したいこと」を対話するオープン・スペース・ミーティングの出来事でした。

オープン・スペース・ミーティングとは、参加者全員がサークルになって、話したいテーマがある人が中央に出て、全員に向かってテーマを掲げ、その後、一人ひとりが自由に関心あるテーマに集い、自己組織化して話し合う手法(=オープン・スペース・テクノロジー)を活用した話し合いです。

*オープン・スペース・ミーティングが行われる風景(事例の取り組みとは異なります)

当時の入社3年次社員にとって、この話し合いはかなりチャレンジングでした。基本的に、テーマは何でもよいのですが、約70名の参加者全員が座っているサークルの中央で、自ら話したいテーマを書き上げ、掲げるという行為は、おのずと主体性が求められるものです。ミーティングが始まってから、テーマが出てこない静けさの漂う時間が続き(それは私の体感的には10分ぐらいの感覚でした)、いよいよ場の中にザワザワした感じや緊張感、気まずい空気も漂いはじめた時、ぽつりぽつりとテーマを出す人が現れました。主体性の高そうな、何となく目立つタイプの社員が思い思いのテーマを掲げていきます。「グループリーダーを巻き込むには」「働くことの意味」「新ビジネスの提案」「転職について」などなど。

テーマ出しの時間もあと少しとなり、終了しようとしたその時、東北工場で働く一人の女性が恥ずかしそうに円の真ん中に静かに歩み出てきました。恐る恐るペンを取った彼女が掲げたテーマは「人見知り」。会場は皆、少し驚いたような、でもなんとも言えない温かな嬉しさに満ちた雰囲気が流れたことを今でも鮮明に覚えています。その後、各テーマを掲げた人の元に、一緒に話し合いたいと思った人が集まって話し合い、レポートにまとめるのですが、彼女のところにはたくさんの同期の仲間たちが集まって、「人見知り」というテーマを切り口に、真剣に自身の未来について探求していました。

研修終了後にファシリテーターたちだけで行った振り返りのミーティングでも、このシーンは誰もが心に刻まれていて、彼女をよく知る人も「彼女があそこで手を挙げるとは思わなかった。とても勇気がいることだったと思う」と言っていたのが印象的でした。もちろん、テーマを掲げること自体はこの取り組みのゴールではありません。ただ、その象徴的な瞬間は「人は誰でも主体的な存在である」ことを、私自身が改めて確信した出来事にもなりました。

彼女が自らテーマを掲げ、主体性が発揮された場面も、それは学習のプロセスの一部だったと言えます。いきなり研修に招き、「オープン・スペース・ミーティング」という場をつくっても、彼女があのように自らテーマを掲げることは難しかったように思うのです。ここまでご紹介してきたように、その瞬間に至るまで、さまざまな検討と事前の取り組みのプロセスを経て、当日のオープン・スペース・ミーティングがありました。そして、彼女は職場にその経験を持ち帰り、その後の未来に歩んでいきました。

主体性にかかわらず、どんな学習・変化の瞬間にも、そこに至るまでのプロセスがあり、その後のプロセスが続いていきます。その学びのプロセスを丁寧に耕すこと、それが人と組織の変化を育てる支援者の大切な視点であり、今日も私自身が人材・組織開発に取り組む大切な教訓になっています。

※1 レディネス:学習が起きるための知識や経験、関心や環境などが整っている状態