ビジョンは「浸透」させるもの?<学習する組織ショート・コラム第1回>

本連載では、学習する組織や組織開発の考え方や洞察をビジネスの文脈に照らし合わせて、短いコラムとして紹介しています。今後の組織づくりに役立つヒントやインスピレーションを得る機会となれば幸いです。

関連するキーワード

「社員にパーパスやビジョンを浸透させたい」といったご相談を受けることがよくあります。

変化が激しく、先行きが見通せない現在において、私たちのビジネスの拠り所となる企業のパーパスやビジョン、バリューといった軸をもつことの重要性は明らかに増していると言えます。ESG経営やサステナビリティの取り組みもそれを後押ししています。

しかし、せっかくつくったパーパスやビジョンを働く一人ひとりが自分ごととして捉えられず、一度は目にしたものの日々の業務とは関係のない飾り物となってしまう、そうした状況をなんとかしたいという課題意識は、多くの企業がお持ちなのではないでしょうか。

その際によく使われる言葉が「浸透」という言葉です。「ビジョンを社内に浸透させる」ことを経営企画の目標に掲げているケースもよく見受けられます。

ただし、ヒューマンバリューが変革の取り組みをご一緒する時は、できるだけこの「浸透」という言葉を使わないようにしています。「浸透」とは、文字通り、液体などが染み通ることで、化学的には一方の溶媒が他方の溶液の中にまじっていく現象のことを指します。 つまり、浸透させる側とされる側に分かれて、させられる側にとっては、何か自分とは違うものが、気がつかないうちに染み込まされている、といったニュアンスが暗に含まれることになります。そのため、「浸透」という言葉を使うと、無意識のうちにビジョンに納得してもらおう、説得しよう、というスタンスが強くなります。働く人々もそうしたことに敏感になっているので、「浸透」させようとすると、「させられないようにしよう」という反作用のエネルギーが大きくなり、結果としてうまくいっていないケースも多く見てきました。

共有ビジョンを創造する

浸透ではないのだとしたら、どんなアプローチが大切になるのでしょうか。

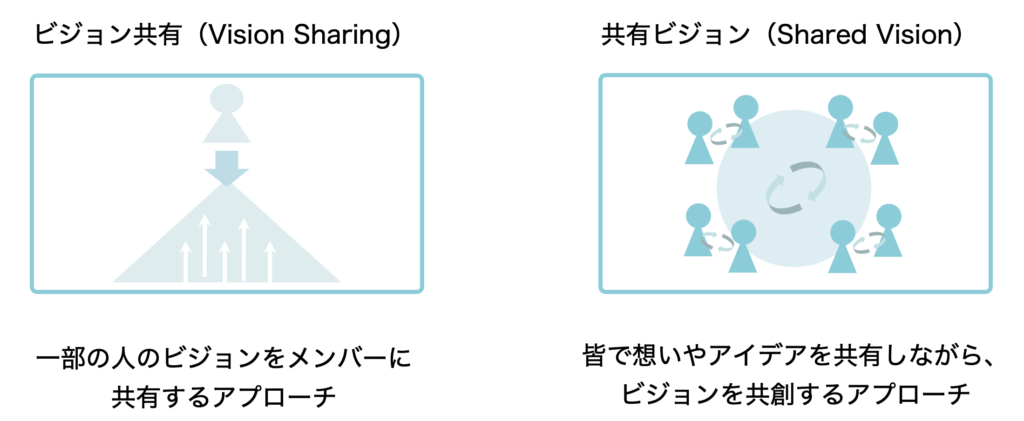

「学習する組織」の考え方には、「共有ビジョン(Shared Vision)」というディシプリン(規律)があります。これは、誰か一部の人がつくったビジョンを浸透させる「ビジョン共有(Vision Sharing)」ではなく、一人ひとりの想いを皆が共有し合い、そこから心から目指したい共通のビジョンを生み出すことです。

この2つのアプローチは同じように見えて、起きることは全く異なります。共有ビジョンのアプローチは、一人ひとりの想いがビジョンに含まれているので、ビジョンがホログラムとして受け止められ、自分ごととしてのコミットメントが生まれやすくなります。

私自身も、過去に数百〜数千名の組織で、対話を通じて一人ひとりの想いを紡ぎながら、自社のビジョンを策定するプロセスを支援する機会に恵まれましたが、そこから生まれてくるダイナミズムやその後のアクションが創発される量は、一方的にビジョンを伝えたり、形だけ社員の意見を聞いてつくったビジョンと比較しても大きな違いがありました。

浸透ではなく、意味を創り出すプロセスを大切に

「共有ビジョン」が「浸透」のアプローチと最も大きく異なるのは、そこに「私」がいるかどうかです。

以前に、ある会社でビジョンに関するサーベイを行う機会がありましたが、興味深いことに、「私の会社にはビジョンがある」という設問と最も相関が高いのは、多くの場合、「私にはビジョンがある」という設問でした。

つまり、自分自身が何を実現したいのかという個人ビジョンがある人は、会社のビジョンと自分の想いを結びつけ、意味づけしやすいと言えます。逆に自分にビジョンがない人は、どんなビジョンが会社から提示されても、自分ごとにはなりにくいと言えるでしょう。会社のビジョンを広げるには、逆説的ですが、個々人が自分のありたい姿を考えたり、言葉にしたり、対話するプロセスが不可欠と言えます。

たとえば数人や数十人のチームであれば、一人ひとりの想いを共有し、ビジョンとして昇華させていく時間をもつことが大切かもしれません。また、たとえ数千〜数万人の組織であっても、会社のビジョンを一方的に理解させるのではなく、その意味を共有するとともに、メンバー一人ひとりが自分の想いやストーリーを語り、それらと組織のビジョンを結びつけられるようにしていくことが大切でしょう。

変化の激しい現代においては、企業が目指す方向も変わり続けていきます。そうした中、リーダーの役割は、雄弁にビジョンを語るだけではなく、組織内に共有ビジョンを生み出せるスペースや場をいかにつくるかの技術が求められます。またそうした場を一度きりのイベントにするのではなく、共有ビジョンをカルチャーにしていく組織的なケイパビリティの構築が大切となるでしょう。