インクルージョンは「同化」とどう違うのか?<学習する組織ショート・コラム第4回>

本連載では、学習する組織や組織開発の考え方や洞察をビジネスの文脈に照らし合わせて、短いコラムとして紹介しています。今後の組織づくりに役立つヒントやインスピレーションを得る機会となれば幸いです。

関連するキーワード

D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)に真剣に取り組む企業が増えています。女性の管理職や役員比率の向上に向けてストレッチな目標を掲げたり、給与格差の是正や平等な機会づくりなど仕組みを整えたり、アンコンシャス・バイアスのトレーニングを行うといったことが、企業のイニシアチブに当たり前のように含まれています。

最初の動機は、人的情報開示の流れによる外圧的なところもあったかもしれませんが、今では、個々人の多様性を生かすことが企業の成長の生命線と捉えている会社も増えているのではないでしょうか。

こうした動きは欧米を中心に先行してきましたが、近年のアメリカでは新政権の影響も受けて、D&Iの価値自体が揺らぐような声も一部に出てきています。一方で、日本ではようやく本格的な取り組みが広がり始めた段階とも言えます。だからこそ、今このタイミングでインクルージョンの本質を見つめながら、一歩ずつ進めていくことが大切なのではないでしょうか。

ヒューマンバリューでは、特にカルチャー的な側面からD&Iの支援を行うことが多くあります。性別などの属性を超えて、一人ひとりの個性を大切にし、自分らしくキャリアを歩み、異なる価値観をもった仲間と共創できる組織づくりがあってこそ、上述したような様々な施策や制度も活かせるからです。

そうしたD&Iのカルチャー醸成に取り組む中で、時折現場からは、「うちの組織はみな仲が良くて、お互いを尊重しているし、一体感や協調性もある。だから今さらD&Iと言われなくてもできていますよ」といった声を聞くことがあります。 そういう職場に関わりながら、確かにいいチームだなと思いつつ、一方で言葉にしづらい違和感も持ち続けていましたが、数年前にアトランタで開催されたSHRM(米国人材マネジメント協会)のカンファレンスに参加した際に紹介されていた下記のモデルを見た時に、そういうことだったのかと妙に納得がいったことがありました。

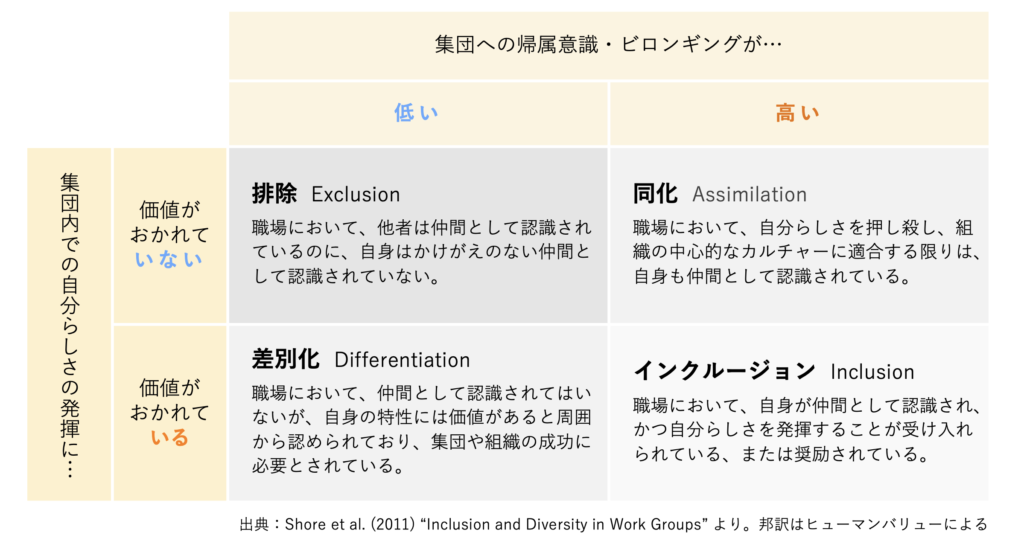

Shore氏らによるこのモデルでは、D&Iを集団への帰属意識と自分らしさの発揮度合いを2軸に置いて考えます。そして、集団への帰属意識と自分らしさの発揮が両方とも満たされていない状態を「排除(エクスクルージョン)」、所属員の個性は重視されていても帰属意識が低い状態を「差別化(ディファレンシエーション)」、帰属意識は高くても自分らしさの発揮が重視されていない状態を「同化(アシミレーション)」と置き、両者が満たされたインクルージョンと明確に切り分けています。

インクルージョンは同化ではない

この図を見た時に、自分が感じていた違和感は、同化とインクルージョンが同一視されている状況にあったのではないかということに気づきました。

「インクルージョン」と「同化」は一見似ているようで、完全に異なる概念です。

同化とは、新しい人たちが現在のシステムや文化に自身を同化させることを指します。よくも悪くも、「誰も同じように行動する」「この方法が完璧だ」という思考を基にした指向性です。一見すると良さそうなアプローチのように思えるかもしれませんが、長期的にみると個性の自由や多様性を失う可能性があります。

一方、インクルージョンとは、異質な個性や能力を認め、そのままの状態で参加できるような環境を作り出すことを意味します。インクルージョンの主な目的は、個々の独自性を完全に生かしながら、全体の成功に貢献できるようにすることです。これは一様化された考えに同調するだけでは実現しえません。

日本の企業の中では、殊更に「一体感」が強調されることがあります。これは強みである一方で一人ひとりの個性を押し殺していることにもつながってしまうこともあるのではないでしょうか。

こうした話を研修でしたところ、あるマネジャーさんから下記のようなメールをいただきました。 「今まで私たちが会社でしてきたマネジメントは、社内の排他(エクスクルージョン)を減らし、それでも難しいときは少しだけマイノリティの区別(ディファレンシエーション)を認め、できるだけ社員を同化(アシミレーション)することだったのではなかったか?「包含(インクルージョン)」という概念はほとんどなかったのではないか?」

インクルージョンとはどんな経験なのかを問う

SHRMのカンファレンスでは、同化とインクルージョンを両極に置いて、自分の職場がどこにいるのかをレーティングしながら対話を行うアプローチが紹介されていました。

これは、同じ職場や組織でやってみても面白いと思います。人によって、どこにレーティングをしたのかが異なりますし、その認識の背景を探ることだけでも、心理的安全性の向上につながります。

また、どんな時に同化を感じるのか、どんな時にインクルージョンを感じるのか、そのとき自分は、何を知っているのか、何を感じているのか、何を信じているのか、何を見ているのか、何が聞こえるのか、そして何にアクセスができるのか、といったことを深堀していくことで、私たちがどんな障壁を取り除いていく必要があるのかが見えてきます。

D&Iの大切さが広がっている今だからこそ、抽象的なキーワードで括らずに、経験の解像度を高めていきたいと思います。

学習する組織ショート・コラム

<第1回>ビジョンは「浸透」させるもの?

<第2回>「静かな退職」から「静かな成長」へ

<第3回>経営者に今投げかけたい問いは?