組織変革におけるトップとボトム、2つの取り組み〜経営陣によるオフサイト合宿とチーム全員によるパフォーマンス・マネジメント〜

株式会社ヒューマンバリュー

兼清 俊光

はじめに

ヒューマンバリューでは、クライアントの皆さまと、組織変革や価値共創を目的としたさまざまな取り組みを行っています。

その中でも私が担当させていただいている取り組みの中で、特に近年、その重要性と価値が高まっていると感じている「トップ」と「ボトム」の2つのアプローチについてご紹介します。皆さまの取り組みの一助となれば幸いです。

関連するキーワード

経営陣によるオフサイト合宿

1つは、経営陣によるオフサイトでの合宿です。課題や目的によって経営陣合宿の内容や進め方は様々ですが、概ね共通する要素は以下になります。

企業の経営陣が日常から離れたバウンダリーレス(脱境界)の場に一堂に集い、1泊2日や2泊3日の合宿を行います。

寝食を共にしながら、自分や自社そして社会の過去をリフレクション(過去を振り返って現在と未来に反射させる)し、自分や自社と、自社を通じて実現したい社会の未来を描き、それらの未来に向かう上での複雑な影響関係を集合的に明らかにし、レバレッジを特定し、アクションを共創していくものです。

なぜ、いま経営陣によるオフサイト合宿が重要なのか

「部分」から「全体」へ

経営陣をまとめてCXOと呼ぶことがあります。CEO(最高経営責任者)COO(最高執行責任者)CFO(最高財務責任者)CTO(最高技術責任者)CMO(最高マーケティング責任者)CIO(最高情報責任者)CHRO(最高人事責任者)CLO(最高法務責任者)といった各CXOは、それぞれの担当領域の戦略的な意思決定や執行を担います。当然ながらそれぞれの領域の意思決定や執行に影響をもたらす短期・長期の外的・内的要因について関心を寄せ、その影響関係を捉えています。

現実の世界は領域を超えて繋がりあって相互に影響しています。例えばファイナンス領域の何らかの意思決定は、そのほかの領域にも影響を及ぼし、それがシステムとしてフィードバックされます。またある外的な要因、例えば技術革新はCTO(最高技術責任者)の担当領域にのみ影響するわけではなく、すべての領域に影響をもたらします。

ところが各CXOが外的・内的要因を自分の担当領域への影響に閉じて捉え、企業全体としての影響を経営陣が共通認識できずにいて、混乱をもたらしていることが増えているのではないかと思われます。

そこで経営陣が一堂に集って、自分の担当領域という「部分」から「全体」へと捉える範囲を広げ、様々な事象のつながりや背景にある構造・影響関係への理解を深めながら、より根本的・本質的な問題解決やイノベーションに向けたレバレッジ(手の打ちどころ)の共通認識を生み出すことが重要になっているのではないかと感じます。

存在意味の再構築

多くの企業には、ミッションやパーパス、ビジョンといったものが存在しています。それらを策定したタイミングでは、経営陣だけでなく、社員も交えて語り合っていたことでしょう。

一方で企業を取り巻く環境は日々変化し、自分たちが生み出すプロダクトやサービスも変化し、同時に組織のあり方も変容を続けています。

そこであらためて「自分たちは何者で、何のために存在しているのか」という問いを立て、自分たちの存在意味の今日的な再構築が重要になっているのではないかと感じます。

自分たちが何者であるかによって、自分たちが取り組むことが変わり、力の入れ具合も変わります。何よりも、うまくいく保証もない中でもチャレンジングな挑戦に長期的に取り組むことは、存在意味の明確化によって生み出されます。

なお、この存在意味の再構築は、ミッションやパーパスの文言を変えるということではなく、経営陣一人ひとりが自分の言葉で、今日的な存在意味をストーリーとして語れる状態です。

経営陣によるオフサイト合宿での重要なポイント

判断を保留し、心理的安全性を高める

部分から全体へと視野を広げて、事象のつながりや背景にある構造・影響関係への理解を深めるには、自分の中にある解釈や判断をいったん保留して探求することが必要です。

経営陣の多くは、思考スピードも早く、言語化能力も高いため、自分の解釈や判断をすぐに下して言葉にしがちです。それぞれの経営陣は関心領域が違いますから同じ事象に対しても、因果関係や解釈が異なり、それを各自が譲らずに主張し合うと、単なる意見のぶつけ合いになります。

そうならないように、経営陣合宿では、判断を保留する力が個人と集団に徐々に高まっていくプロセスデザインが重要となります。

また、同調的なコミュニケーションや表層的なコミュニケーションでは探求が深まりません。自分の担当領域や専門領域でなくても、異なる考え方や疑問を遠慮なしに率直に伝え合い、探求することが必要です。つまり心理的安全性が高まっていくプロセスデザインが重要となります。

集合的探求

経営陣合宿では、タイムライン(年表)を作成しながら、過去をリフレクション(過去を振り返って現在と未来に反射させる)することが多くあります。過去に自社や社会に起きた出来事を現在からあらためて捉え直し、意味を再構築します。これを経営陣全員で一緒に作成します。年表を皆で書き出しながら、「あの時の○○の事業は、今から捉えると、こんな意味があった」というようなことを語り合いながら集合的に探求します。

同様に自分や自社と自社を通じて実現したい社会の未来を描く際も、またそれらの未来に向かう上での複雑な影響関係を明らかにする際も、全員で集合的に探求します。

集合的な探求によって、「部分」から「全体」へと捉える範囲が広がり、同時に「現在」から「過去」「現在」「未来」へと時間軸も伸びます。

エクスペリエンス(経験知)を記憶に埋め込むデザイン

素晴らしいエクスペリエンス(経験知)は五感を通して記憶に埋め込まれます。経営陣合宿は、五感を大切にします。

大海原が望める部屋での探求だったり、窓の外から富士山が見える部屋での食事だったり、焚き火や暖炉を囲んでの対話だったり、その時々によって異なりますが、「あの時の経営陣合宿から始まったんだ」というように思い出した時に、その場で得た五感が記憶から立ち上がり、その時の想いや感情が蘇るような場とプロセスをデザインします。

経営陣によるオフサイト合宿でもたらされるアウトカム

自分たちの存在意味が再構築されると、様々な施策や取り組みのプライオリティが変化したり、これまでになかった取り組みが立ち上がったりします。

また、同様のエクスペリエンスを本部長や部長、マネジャーの皆さんにも提供したいという声が上がって、実施が広がることもあります。 そして何よりも、オフサイト合宿を経験した経営陣は、「未来につながるいまを拓く仲間・同志である」というエクスペリエンス(経験知)がもたらされ、それぞれの担当領域は違えど、それらは繋がっているという実感や担当領域の意思決定や行動が他の領域にも、そして全体にも影響をもたらしているという実感が得られたことから、合宿後の経営会議の発言や関わり、内容が大きく変わったという声を聞かせていただくことが多いです。

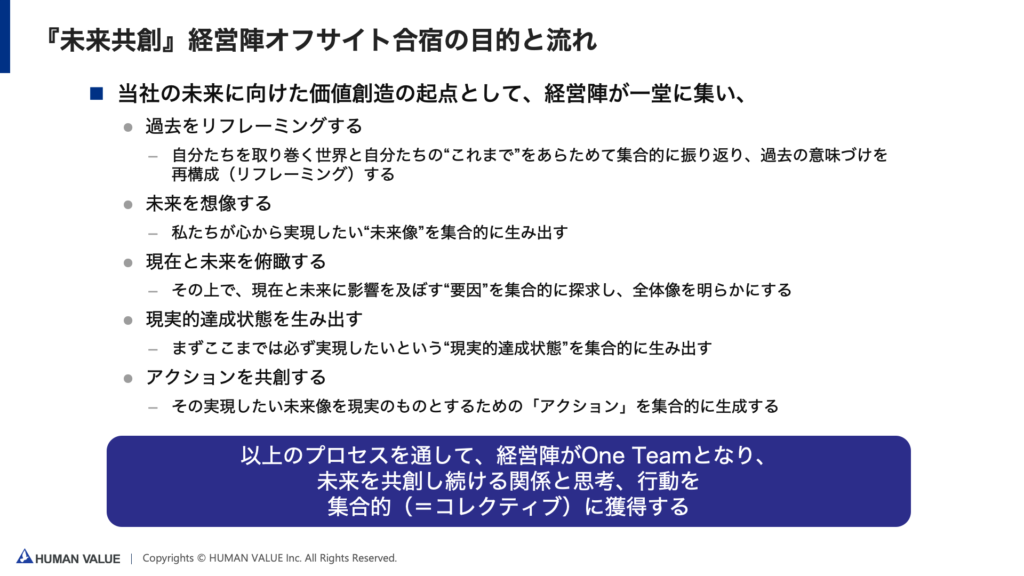

目的と流れイメージ

最近実施した経営陣オフサイト合宿の目的と流れのイメージです。

以上、ここまで経営陣側からの取り組みを紹介してきました。そして、組織変革や価値共創を進める上でもう1つのレバレッジとなるのが、チーム全員によるボトムからの取り組みです。

チーム全員によるパフォーマンス・マネジメント

パフォーマンス(成果・性能)を生み出すためのマネジメントをマネジャーの手から解放し、チーム全員で取り組もうというのが、「チーム全員によるパフォーマンス・マネジメント」です。

チーム全員でお互いの背景理解を深め、心理的安全性と相互信頼を醸成し、「関係の質」を高めます。さらに、意味づける力とグロース・マインドセットを強化し、「思考の質」を磨いていきます。また、チーム全員でシナリオ・プランニングを日々の中で行い、先手先手で障害や課題を取り除き、機会を作り出して未来の確実性を高めます。

マネジャーによるパフォーマンス・マネジメントでは、1on1が一般的には行われていますが、「チーム全員によるパフォーマンス・マネジメント」ではN on Nになります。N on Nを通して、関係の質、思考の質、行動の質を皆で高め、仕事におけるアウトプットの質と生産性(結果の質)を高めていきます。

なぜ、いまチーム全員によるパフォーマンス・マネジメントが重要なのか

これまでの組織構造では、マネジャーの役割は重要で、チームの成果の最大化はマネジャーの責任であり、その遂行が求められてきました。

具体的には、メンバーへの業務の適正配分やメンバーの目標設定、成長支援、評価は、マネジャーが中心になって行うものでした。

それに加えて、メンバーのモチベーションやメンタル、さらにエンゲージメントを良い状態に保つのもマネジャーの役割と捉えられ、アドオンされてきました。

企業の人事担当の方々と話をすると、マネジャーが疲弊している、若手がマネジャーになりたくないという声が頻繁に聞こえてきます。同時に、メンバーのエンゲージメントが低く、言われたこと以外やろうとしない、自ら主体的に取り組む社員が少ないという声も聞かれます。最近では、仕事はしているけど退職しているような状態、最低限の仕事をこなすような働き方、生き方をしている「静かな退職(Quiet Quitting)」という言葉も目にするようになりました。

エンゲージメント

グローバルで比較したときに、日本で働く人々のエンゲージメントが低いという調査結果の話題がよく出ます。

エンゲージメントというコンセプトがビジネスの領域で用いられるようになったのは1990年代後半頃となります。当時は従業員の生産性を高めることと、離職率(とりわけハイパフォーマーの)を抑えることが、米国においてクリティカルなイシューでした。エンゲージメントが高い従業員は、この生産性と定着率が高いことが明らかになって、それから欧米で注目されるようになっていきました。そして2009年にイギリス政府からの受託でエンゲージメントに関する報告書“MacLeod Report”が発行され、エンゲージメントとパフォーマンス・イノベーションとの相関が高いことが示され、企業として高めるべき指標として位置づけられました。さらに2016年のDeloitte Global Human Capital Trendにおいてもエンゲージメントが重要テーマとして扱われ、Employee Experienceとつながることも見えてきました。

また、エンゲージメントという考え方ですが、私が2002年頃にエンゲージメントについて調べた時には、Work EngagementやEmployee Engagementといった企業でのエンゲージメントよりも、1980年代後半から90年代初頭にかけてのSchool Engagement や Student Engagementの論文が多く見受けられました。当時、米国の国内総生産(GDP)の構成において、製造業からサービス産業がより大きくなっていたタイミングです。いわゆるブルーワーカーからナレッジワーカーとなり得る人材を社会に送り出していくことが重要でしたが、例えば高校では中途退学率の高さが問題となっており、学生たちの退学を抑えるには何が重要かの研究が盛んに行われていたようです。

そうした研究の中では、学校行事や運営、課外活動に積極的に関与・参画している学生は、中途退学率が低く、学業成績も向上するといったことが議論されていました。エンゲージメントという言葉は、合意や契約という意味もありますが、関与する・参加するという意味もあります。

「チーム全員によるパフォーマンス・マネジメント」は、パフォーマンス・マネジメントをマネジャーの手からチームメンバー全員に手渡すものです。それによってパフォーマンス(成果・性能)を生み出すためのマネジメントに全員が関与・参画し、パフォーマンスが高まると同時にエンゲージメントが高まるのです。

チーム全員によるパフォーマンス・マネジメントの重要なポイント

2024年から2025年にかけて、あるクライアントと手挙げによるアドバンスプログラムとして「チーム全員によるパフォーマンス・マネジメント」のパイロットの取り組みを行いました。約5ヶ月の日々のアクションラーニングでしたが、メンバーのエンゲージメント、「関係の質」「思考の質」「行動の質」「結果の質」のいずれもが飛躍的に高まりました。

現在ヒューマンバリューでは、様々なクライアントと「チーム全員によるパフォーマンス・マネジメント」の取り組みを行っていますが、このパイロットの取り組みが顕著に大きな成果につながったので、こちらの取り組みから重要なポイントを共有します。

ありたい姿と現実直視

このプログラムは、チーム全員でパフォーマンスを高めていくことを目指します。そのためには、パフォーマンスが高まった状態とはどういうものか、目指すゴールやありたい姿を明らかにすると共に、自分たちの現状を理解することが不可欠です。

そこで今回の取り組みでは、クライアントのある事業部門で、「関係の質」「思考の質」「行動の質」「結果の質」「エンゲージメント」の状態が見える化できるOcapiを全チームで実施しました。自分たちのありたい姿をチームで話し合い明らかにし、Ocapiのレポートを使って現実を直視しました。

※Ocapi(Organization Change Process Indicator:組織変革プロセス指標)とは、ヒューマンバリューの長年にわたる組織変革の実践をもとに開発された指標であり、組織・チームの状態を「関係の質」「思考の質」「行動の質」の3つの観点から可視化し、自分たちで継続的に変化に取り組むことを支援するツールです。

全部で800以上のチームでOcapiを使った話し合いが行われ、話し合いを通してアクションを決め、実行されました。

特にユニークな点は、マネジャーとメンバーも1つのチームですが、部長とマネジャーも1つのチームであり、執行役員と部長たちもチームです。マネジャーとメンバーだけでなく、すべての階層がフラクタルにチームであり、それぞれのありたい姿と現実直視、アクション生成が行われました。

手挙げ方式

今回の取り組みでは、Ocapiを使った話し合いを通して、「チーム全員によるパフォーマンス・マネジメント」のプログラムに参加したいと思ったチームが自ら手を挙げて参加する形式にしました。

指名制だとやらされ感になり、先に紹介したエンゲージメントにつながらないからです。

三本の矢

取り組みで工夫したのは、チーム内でプログラムを中心となって推進する推進メンバーの存在です。各チームから3人が推進メンバーとして、「チーム全員によるパフォーマンス・マネジメント」のワークショップに参加し、そこで3人が体験したことをチームに持ち帰ってチーム全員で実施する形を取りました。

3人とは、そのチームのマネジャー・リーダー・メンバー(担当)です。誰が推進メンバーとして参加するかをチーム内で話し合って決め、3人がオフサイトのワークショップで実体験し、チームに持ち帰ってチーム全員で実践します。

こうした取り組みにおいては、マネジャーにワークショップを行い、マネジャーが持ち帰って自職場で推進してもらうというやり方が多いと思いますが、マネジャー一人でリードするのではマネジャーにとって荷が重く、メンバーもやらされ感になり、エンゲージメントも高まらなかったり、続かなかったりしがちです。この三本の矢方式は、本プログラムに参加した8つの組織すべてで取り組みが継続し、大きな成果につながりました。

印象的だったのは、入社2年目ぐらいの若手メンバーが初回のチェックアウトの際に、「マネジャーが悩んでいること、チームを良くしたいと願っていることがとてもよくわかりました。私も一緒になって取り組みます。チームを良くしていきましょう」というような言葉を発していました。

チーム全員で進め方を意思決定

推進メンバーはワークショップで体験した後、チームに戻り、自分たちが体験したこと、そこで得た感想や可能性をメンバーに伝えます。その上で、どのように進めるかをチーム全員で話し合って意思決定しました。

3人だけで決めてしまうと、残りのメンバーは意思決定に参画していないので、やらされ感になり、推進メンバー3人と他のメンバーとの間に分断が生まれてしまうからです。

NonN

チームで「関係の質」「思考の質」「行動の質」を高めるアプローチを開発し、ツールとして提供することによって職場で実践できるようにしました。推進メンバー3人で実際に体験した後は、自チームでどのように取り組むかをチームのメンバー全員で話し合って決めます。マネジャーもNの一人です。NonNなので、どういう組み合わせや何人でやるかなどの柔軟性が高く、このことが実践を促進すると共に、チーム内での学習を高めました。

チーム全員によるパフォーマンス・マネジメントでもたらされるアウトカム

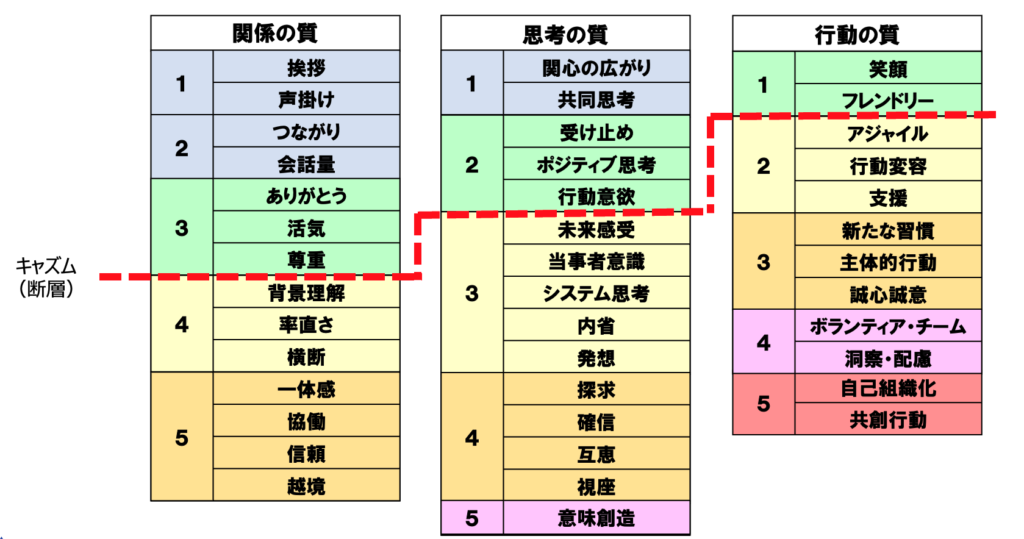

Ocapiはダニエル・キムの「成功循環モデル」を、ヒューマンバリューが実証的な研究と解析から生み出したものです。Ocapiでは、「関係の質」「思考の質」「行動の質」をそれぞれ5段階の深さで定義しています。これらの5つの段階で構成される指標は、横方向に因果関係の連鎖があり、たとえば関係の質のレベル3が高まると、思考の質のレベル2が高まり、行動の質のレベル1につながるといったことがわかっています。

ヒューマンバリューのこれまでの調査・解析では、特に下図の赤線のところに大きなキャズム(断層)があって、このキャズムを超えるには意図を持ってより深い段階の指標を高める取り組みに臨むことが重要であることがわかっています。

今回8つの組織が「チーム全員によるパフォーマンス・マネジメント」に取り組みましたが、取り組む前の各組織におけるチームの状態はまちまちでした。

たとえば、

- 上述したキャズムに至る前段階の指標は既に良好な状態であるものの、その先にある関係の質のレベル4以降は低い状態にあるチーム(表面的な関係性はいいが価値創造につながらない)

- キャズムに至る前段階も含めて、組織の状態が全体的に低いチーム

- キャズムを超えたところの指標も一部良い状態になっているチーム

などの傾向が見受けられました。

このようにチームの状態は様々でしたが、全てのチームが約5か月で実施前の初期値を大きく超える状態になっていました。

1. の状態のチームは、第5レベルまでほぼすべて良い状態にまで進化していましたし、②のチームもキャズムに至る前段階の指標は良い状態に変化し、それ以降の指標も数値的にはポジティブに変化していました。こうしたことから、さらに実践を重ねれば、第5レベルまでほぼすべて良い状態にまで進化するだろうという確信が得られました。

シナリオプランニングで日々の業務の質と生産性の向上

今回の取り組みの特徴のもう1つが、チームのパフォーマンスを高めるために、シナリオ・プランニングを日々の業務に取り入れたことです。チームメンバー一人ひとりが確実性を高めたい自分の業務を選び、楽観シナリオと悲観シナリオを描き、それをNonNで共有しながら、失敗要因や成功要因を明らかにし、その失敗要因を除去したり、成功要因の確実性を高めたりする具体的な先行対策=アクションを共創するという、集合的なシナリオプランニングを実施しました。

仕事が忙しく、不確実性と曖昧性が高い現在の環境において、人々は自分ではコントロールできないことに振り回されているという感覚に陥りがちで、フィックスト・マインドセットに入りやすい状態にあります。しかし、シナリオプランニングによって「自分で外側の世界に影響を及ぼせる」という効力感が高まり、グロース・マインドセットも高まっていくことが明らかになりました。

また、これまでOcapiを用いた取り組みの一部では、チームの状態を良くするということと、パフォーマンスを高めるということのつながりが理解しづらく、業務とチームづくりは別の取り組みのように捉えられてしまうこともありましたが、シナリオ・プランニングを日々の業務に取り入れたことで、関係・思考・行動の質を高めると結果の質も高まるということが取り組んでこられたメンバーだけでなく、その取り組みを共有した方々にもはっきりと認識できました。

「チーム全員によるパフォーマンス・マネジメント」に取り組んだ8つの組織が、その成果と成長を役員や部長、他部署のマネジャーやメンバーに共有するシェアリング・サミットにおいて、取り組んでこられたメンバーが「シナリオプランニングは楽しい。毎日やりたい」とポストイットに書かれていたことが印象に残っています。

最後に

以上、最近顕著に重要性と価値が高まっていると感じているトップとボトムの2つの取り組みを共有いたしました。この2つのアプローチは、方向性こそ異なりますが、共通するキーワードは、「参画」と「エンゲージメント」です。働くすべての人々が、自分の境界を超えて参画し、チームで共創し、つながるプロセスを当たり前にしていくことが、いまの時代の変革のレバレッジであると言えます。こうした実践を増やしていくことで更なる価値創造に貢献していきたいと思います。