新たな展開をみせる人事評価制度 海外企業における評価制度の変化が日本企業にもたらすもの

『賃金事情』 掲載記事

新たな展開をみせる人事評価制度

海外企業における評価制度の変化が日本企業にもたらすもの

パフォーマンス・マネジメント変革の潮流が起きている

現在、米国を中心に、パフォーマンス・マネジメント、人事評価のあり方を見直す動きが活発になっている。具体的には、GE、ギャップ、ファイザー、マイクロソフト、シアーズ、IBM、コカ・コーラ、アドビなど、幅広い業種・業態に変革の取り組みが広がっている。

具体的には、人事評価を含むパフォーマンス・マネジメントの変革の取り組みとして、「ノーレイティング=評価段階を付けない」「あらかじめ定められた分布率(カーブ)に当てはめない」「カンバセーション重視」という言葉が取り上げられている。

2016年、米国で開催されたパフォーマンス・マネジメント革新に関連するカンファレンスにおいて、こうした見直しの動きは、2017年には米国のトップ企業の50%に達するだろうというデータが紹介された。1990年代からスタートした成果主義的な人事評価が、その後日本でも広がりが見られたように、今回のパフォーマンス・マネジメント革新は、米国系の外資系企業を中心にすでに展開を見せている。今後、そうした動きは、日本企業にもその影響が出てくると考えられる。

ここでは、現在起きているパフォーマンス・マネジメント変革について、実践企業との関わり、日本で展開されている「パフォーマンス・マネジメント革新研究会」での探求、日本企業における実態調査等を踏まえて、パフォーマンス・マネジメントの変革が起きている背景、および変革の特徴と本質的な意味、日本企業への影響、展開の可能性について探っていきたい。

パフォーマンス・マネジメント変革の背景

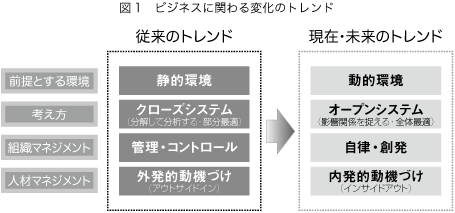

現在、パフォーマンス・マネジメントの変革が起きている背景の1つに、ビジネス環境の変化の影響が挙げられる。それは、VUCAの時代といわれており、現在のビジネス環境では、不安定性(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑(Complexity)、曖昧模糊(Ambiguity)が高まっている(図1)。

もう少しくわしくみていこう。従来のビジネス環境は、静的環境ということができた。それは変化が激しくない時代、仮に変化があったとしても、従来と同一直線上の変化であり、予測可能な範囲の変化の時代といえた。それが、動的環境になると、不確実性、不安定性が高まり、予定調和的に、未来を見通すことができない時代になったといえる。静的環境で、ビジネスの影響範囲も限られた状況の中では、クローズシステムの中で、効率化、最適化を図り、コントロールをすることで、価値の最大化を図ることが重要であるといえる。そこでは、たとえば、企業は目標を個人や組織に割り当て、それぞれが達成に向けて、取り組むことが求められた。

一方、動的環境になり、すべてのものがインターネットでつながるなど、影響の範囲が広がってくると、限定された範囲で最適化を目指すことの限界がみられるようになってきた。期首に与えられた目標の達成に各自が取り組むだけではなく、状況の変化に合わせた自律的行動が求められ、個人が最善を尽くすだけではなく、オープンシステムの中、コラボレーションの質を高め、創発の中から価値を生み出すことが大切になってきている。

そうした時代環境の変化につれて、組織の中で人に求められるものも変化してくる。ゲイリー・ハメルは『経営は何をすべきか』の中で、人間に求められる能力のレベルを、レベル1:従順、レベル2:勤勉、レベル3:専門性、レベル4:主体性、レベル5:創造性、レベル6:情熱の6つに分けている。そして現代のビジネス環境では、レベル4以上にあたる、主体性、創造性、情熱がより多く求められる。企業経営や人事の視点でみると、従業員からそれらを引き出すこと、また、主体性、創造性、情熱の発揮を阻害している要因を取り除くことが大切になる。

そういった時代になると、動機づけのあり方も変化が求められる。報酬による外発的動機づけを行う人材マネジメントから、本人の内側に根差した内発的動機づけが大切になってくる。こういった変化は、仕事をしてもらうための資源として人を捉えるのではなく、よりオープンなシステムの中で、創造者として、価値を生み出す存在として人を捉えることへの転換ともいえる。

ビジネス環境の変化によって、企業や個人が価値を生み出しているプロセスや、従業員のモチベーションのあり方や、働き方も変わってきている。そうした中、ゴールを設定し、達成できたかどうかを測定し、評価し、報酬に差をつけるという形の従来のパフォーマンス・マネジメントは、価値を生み出しづらくなっている。それが、現在起きているパフォーマンス・マネジメント変革の背景の1つとして考えられる。

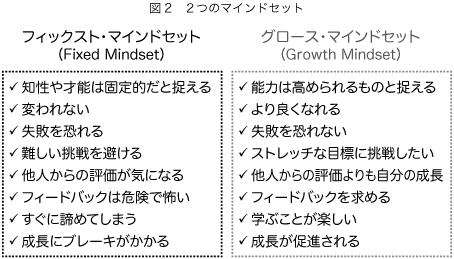

パフォーマンス・マネジメントの変革を生み出している背景の2つ目として、ニューロ・サイエンス(脳科学)の進化による新たな発見が挙げられる。それが、企業における組織のあり方やマネジメントのあり方に影響を及ぼしている。その1つが、スタンフォード大学のキャロル・ドゥエックの提唱している「グロース・マインドセット」と「フィックスト・マインドセット」の考え方である(図2)。

マインドセットは、人間のもっている物事の捉え方の枠組みを指す。グロース・マインドセットは、「能力は高められる」「人は成長できる」という前提を、無意識も含めてもっている。そういった人は、失敗を恐れずに、学ぶことを楽しみ、ストレッチな目標に挑戦する。そして、他人からの評価よりも自分自身の成長に関心があり、周囲からのフィードバックを自分の成長のために生かそうとする。そういった人は主体的に物事に取り組み、実際に成長も促進され、評価にも納得しやすいとされている。

一方、フィックスト・マインドセットは、知性や才能は固定的であり、自分は成長できないという暗黙の前提をもっている。そういった人は、失敗を恐れ、挑戦を避け、すぐに諦めてしまう傾向がある。そして、他人からの評価が気になり、自分を良くみせようとする傾向もある。人からのフィードバックは自分を危険にさらすものと捉え、実際に、成長にもブレーキがかかりがちで、評価にも納得しづらい。

こういった観点で人事評価をみてみると、グロース・マインドセットを育む形で設計、運用することで、メンバーの主体性を引き出し、成長と価値の向上につながりやすいといえる。

人は、必ずしも、グロース・マインドセットもしくは、フィックスト・マインドセットに分類されるわけではなく、状況に応じて、グロース・マインドセットになったり、フィックスト・マインドセットになり得る存在といえる。つまり、組織のあり方やパフォーマンス・マネジメントの方法、マネジャーの関わり等が、グロース・マインドセットを促進する方向で進められるかが大切な鍵となってくる。

従来の人事評価においてレイティングをすること、他者と比較すること自体が、人の不安や誰かにジャッジされるという恐れを引き出し、自らの成長よりも、周囲との比較に焦点を当て、フィックスト・マインドセットを助長してしまう可能性が考えられる。

人は、恐れや不安を感じると、脳の偏桃体が刺激され、その結果、フィックスト・マインドセットに陥りやすくなることがわかっている。ニューロリーダーシップ・インスティチュートのデビッド・ロックは、SCARFモデルを提唱している。モデルは、「Status(認められている)」「Certainty(将来が見渡せている)」「Autonomy(自分が手綱をもっている)」「Relatedness(安心できる仲間がいる)」「Fairness(公平に扱われている)」が脅かされることを現在のパフォーマンス・マネジメントの課題として指摘しており、グロース・マインドセットと併せて、現在のパフォーマンス・マネジメント変革の背景にあるバックボーンとして位置づけられている。

パフォーマンス・マネジメント変革の特徴とその意味

それでは、現在起きているパフォーマンス・マネジメント変革の特徴にはどのようなものがあるだろうか。ここでは、先行的に変革に取り組んでいる企業の実践から見受けられるポイントを4つの観点から紹介し、その意味を探っていきたい。

(1)フィロソフィー重視

「『わが社もノーレイティングにすべきだろうか』という問いかけ自体が誤っている」。これは、2016年ニューヨークで開催されたPerformance Management Innovation Conferenceの冒頭で提示された言葉である。今回の人事評価のあり方の転換に際し、「ノーレイティング=評価段階づけをしない」という側面にとりわけ注目が集まる傾向にあるが、大切なポイントは、「どういう制度、仕組みにするのか」ではなく、「何を実現したいのか」「何を大切にするのか」を、取り組んでいる企業が重視していることにある。ノーレイティングなど、新しい制度の導入がねらいではなくて、自分たちが目指したい、フィロソフィーの実現、カルチャーの変革の実現を促進するためのツールとして用いられている。企業が目指している具体的なキーワードとしては、「コラボレーション」「グロース・マインドセット」「現場の主体性」「カスタマー・フォーカス」「アジャイル」等が用いられている。これは、先に挙げたビジネス環境の変化と重なるところだといえる。

たとえば、ある企業が動的環境の中で、従業員のグロース・マインドセットを育むカルチャーを実現し、これまでよりもコラボレーションを重視し、現場の主体性を高めながら、アジャイルに変化に対応し、成果を高めることを目指したとする。その際、人事評価におけるレイティングがフィックスト・マインドセットを助長していたり、あらかじめ定められた分布率に収める評価のあり方が他者との競争を促進しているということがあれば、あらためてフィロソフィーの実現に向けてパフォーマンス・マネジメントのあり方を見直す決断を下す必要があるかもしれない。ノーレイティングはあくまでも手段であり、最終的にはどういった状態を実現したいのかが重要になる。たとえば、グーグルの人事トップによる著書として話題になった『ワーク・ルールズ!』でも触れられているように、グーグルでは同様の検討をしたうえで、最終的にレイティングを残すという選択をしている。

(2)インパクトに焦点を当てる

2つ目の特徴は、生み出したインパクトに焦点を当てることが挙げられる。目標を設定し、それを達成したかどうかをみるのではなく、どういう状態を実現したいのか、どういった価値を生み出したいのかに焦点を当てている。やるべきタスクを設定し、それを達成するという営みはフィックスト・マインドセットを助長することになる。それよりもカスタマーに目を向け、自分たちの実現したい状態に向けて、インパクト、価値を生み出すことに焦点を当てていく。そこでは、目標の捉え方も変わってくる。達成すべきタスクとして目標を捉えるのではなく、ゴール自体は状況変化に応じてアジャイルに変更し、あくまでインパクトや、生み出す価値に焦点を当てている。

これは、「やるべきことが外から与えられる」という仕事観から、「自分が主体的に価値を生み出す」という仕事観への転換ともいえる。そういった意味では、報酬に対する捉え方も変わってくる。

従来の人事制度は、「年功序列」「職能主義」「成果主義」というように、何に対して報酬を払うのかが大切なテーマとなっていた。そして、成果主義では、正確に測定し、厳密にみることで、公正な人事評価が実現できるということを命題においていたと考えられる。

今回のパフォーマンス・マネジメントの変革では、「Pay for Performance」という原則は変わらないものの、正しく評価することを目指すのではなく、あくまでもインパクトを生み出すためのツールであり、メンバーの成長を目指すために活用されるのが特徴といえる。たとえば、「透明性」についても、従来は、どうしても他人との比較を前提とした評価根拠の透明性や、報酬の決め方の透明性に焦点が当たる傾向があった。この変革では、あくまでも本人の成長や生み出す価値の向上という観点での透明性が大切にされる。つまり、どれだけ本人の成長につなげられたか、どれだけ価値の向上につなげられたのかを明らかにすることが重要になってくる。マネジャーとメンバーとの間で行われる面談やカンバセーションでも、成長や価値を生み出すことを重視し、報酬を伝えるためのカンバセーションを切り分けて伝える会社が多くなっている。

報酬の決め方も、レイティングを行い、「A評価だからいくら」「B評価だからいくら」という決め方ではなく、多くの企業がマネジャーに裁量、原資を与えて、生み出したインパクトをもとに報酬を決定する仕組みを取っている。

(3)カンバセーション重視

従業員の成長と価値の向上を実現するためには、年1、2回の形式的な面談や評価結果を通知するだけでは難しい。そこで、大切になるのは、マネジャーとメンバーが頻繁で質の高いカンバセーションを行うことである。そこでは、メンバーをジャッジし課題を指摘するだけのコミュニケーションではなく、メンバーの成長や価値のさらなる向上に向けたコーチング的なコミュニケーションが大切になる。前者はまさしくフィックスト・マインドセットを助長することになり、後者は、グロース・マインドセットを醸成することになる。

具体的な会話も、「どのような価値やインパクトを生み出したのか」「そこから何を学んだのか」「さらなる成長や価値の向上のために、どんなことに取り組みたいか」といった投げかけが活用されている。これは、単なる面談の質を高める取り組みというよりも、日常のコミュニケーションも含めたコーチングや、フィードバックのカルチャーをつくっていく営みと考えられる。また、こうしたカンバセーションを行うことは、マネジャーの役割を「管理する人、フィックスト・マインドセット的に評価する人」から、「メンバーの価値の向上や成長を支援する人、グロース・マインドセットでアプローチする人」への転換を意味するものであるともいえる。

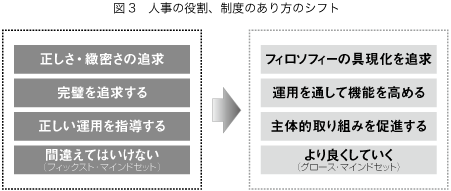

(4)人事の役割、制度のあり方の転換

今回の調査を進めていく段階で、パフォーマンス・マネジメントの変革に取り組む企業の方々と話をする機会が多くあった。そこで感じられたのは、人事評価制度や人事の役割そのものが大きくシフトしていることである。従来、人事評価制度における人事の役割は、評価の納得性を高めるための緻密な制度を設計し、現場の正しいやり方を指導し、正しく運用するという傾向が強かったかもしれない。

新しいパフォーマンス・マネジメントでは、あくまでもフィロソフィーの具現化が大切であり、そのためには、一度制度を設計しても、そのやり方に固執するのではなく、運用を通じてその質を高めていくスタンスを取っている。人事制度を静的に捉えるというよりも、生成的に捉えているともいえる。仕組みの設計、運用のスタートがゴールではなく、現場での実践を通じてその質を高める取り組みを継続的に行っている。

これは、人事の役割が、現場をコントロールする、現場を正しく導くという役割から、現場の主体的な取り組みや、現場の一人ひとりの成長を支援するという役割への転換とも考えられる。そうした観点から、先に挙げたカンバセーションの展開についても、頻繁で質の高いカンバセーションを人事が強制するのではなく、あくまでも現場のマネジャーの主体的な実践を重視し、人事はそのサポートを行っていることも特徴といえる。

こうした変化は、人事自体が「正しくあらねばならない」というフィックスト・マインドセットから、「実現したい状態に向けて、実践をしながらその機能性を高めていく、より良くしていく」というグロース・マインドセットへとシフトしていると捉えることもできる(図3)。

こうした今回の変革の特徴とその意味をみていくと、それは、単なる人事評価制度の改革というよりも、経営のあり方、採用、働き方、会社のバリュー、人事の役割、制度の位置づけ、マネジャーの役割等の枠組みを変えようとする取り組みであることがわかる。

実態調査からみる日本での可能性

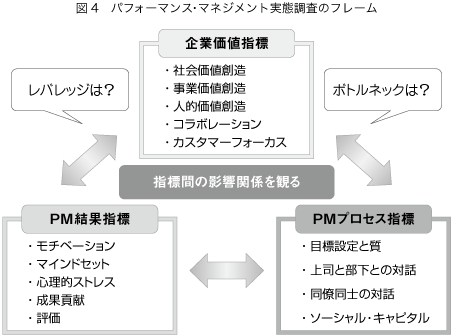

ここまで、米国を中心に新たに展開されているパフォーマンス・マネジメント革新の特徴とその意味合いを紹介してきた。最後に、日本での実践、展開の可能性についてみていきたい。具体的には、日本のビジネスパーソンを対象としたパフォーマンス・マネジメントの実態調査の結果を足掛かりとして、探求を深めていきたい。

2016年に2度に渡り、それぞれ約1,000人のビジネスパーソンを対象に、パフォーマンス・マネジメントに関わる実態調査を行った。調査の目的は、単に日本企業の人事評価制度について良し悪しを測定するのではなく、パフォーマンス・マネジメントの結果に、日常のマネジメントのプロセスがどのように関わっているのか、また高めたい企業価値にどのように影響を与えているのかの影響関係を明らかにすることで、日本企業がパフォーマンス・マネジメントの変革に取り組むにあたってのヒントを得ることにあった。ここでは、その調査内容の一端を紹介しながら、日本企業におけるパフォーマンス・マネジメントの今後の可能性を考えることとしたい(図4)。

調査の概要としては、インターネットを使ったアンケート調査を行い、評価の納得性や公平性、モチベーションのあり方、さらに目標設定や評価、面談、日常でのマネジャーとメンバーの関係等について質問を設定し、5段階で回答する形で実施した。

まずパフォーマンス・マネジメントや人事評価制度に関する代表的な結果の指標をみてみる。モチベーション的な側面をみると、今回の回答者のうち、「今の仕事にやる気を感じている」と回答しているのは、約34%(トップ2、以下同様)であった。そして、評価制度に関しては「評価されることが好き」と回答した人は35%、「嫌いではない」と回答した人が24%となっている。また、「評価の納得性」については、納得している人は22%という低い数値にとどまった。その一方で、評価制度が必要と回答している人は52%という結果となっている。

この結果をどう受け止めるかは見方が分かれるかもしれないが、少なくとも60%以上の人が今の仕事にやる気を感じられていなかったり、そこに人事評価が寄与していない日本の実態をみると、日本においてもパフォーマンス・マネジメントに取り組む意義が見受けられる。

それでは、次にそうした結果に影響を与える日々のプロセスにはどのようなものがあるのかを見ていきたい。

「やる気」に影響を与えている要因は

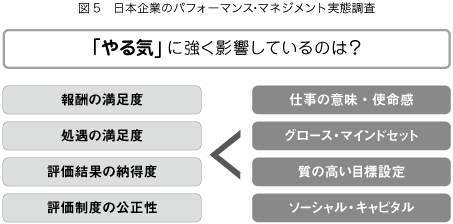

まず、働く人の「やる気」に対して最も強く影響していた要因として、「仕事の意味・使命感」「グロース・マインドセット」「質の高い目標設定」「ソーシャル・キャピタル」の4つが挙げられる(図5)。

その中でも、やる気に対して最も影響が強い要因は「仕事の意味・使命感」となっていたが、これは、まさしく、内発的動機づけに関わるものであり、仕事をタスク、やらなければいけないことと捉えるのではなく、インパクト、自分が生み出したい価値と捉えることとつながるものといえる。

さらに、「質の高い目標設定」とは、単に定量的でストレッチな目標を立てているということではなく、「会社や組織のビジョンへの共感」「人から与えられるのではなく主体的に目標を立てる」「自分の目標に納得している」といったものを意味している。これも内発的動機づけやインパクトとしての仕事の捉え方とつながることであり、現在のパフォーマンス・マネジメントの変化と重なる部分といえる。

また、「ソーシャル・キャピタル」とは、社会関係資本といわれているものだが、チームや組織間の相互信頼や相互支援の高さを示すものであり、職場の中で関係性が高いほど、やる気も高まるということが見受けられる。現在パフォーマンス・マネジメントの革新に取り組んでいる企業も、「トラスト(信頼)」を築いていくことを重視する方向性を打ち出している。

さらに特徴的だったのは、こうした4つの要因のやる気への影響度が、従来パフォーマンス・マネジメントで大切だとされていた「報酬の満足度」「処遇の満足度」「評価結果の納得度」「評価制度の公正性」よりも高いという結果が出たことにある。こうした結果をみても、上述したグローバルで起きているパフォーマンス・マネジメントの変化の潮流の中で大切にされていることが、日本でも大切なポイントになっているという仮説が立てられる。

評価の納得性に影響を与えている要因は

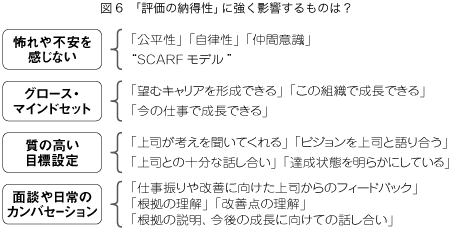

人事制度について考えるうえで、やる気と併せて、「評価の納得性」に何が影響を与えるのかは、関心の高いデータといえる。今回の調査から、特に影響の強い要因を抽出すると、図6で示すように「恐れや不安を感じない」「グロース・マインドセット」「質の高い目標設定」「面談や日常のカンバセーション」が挙げられた。その中でも、特にマネジャーの行動に関連するものとしては「日常のカンバセーション」がある。この点について、さらに調査を進め、効果的な面談やカンバセーションとはどのようなものかを探ってみた。

まず面談の頻度についてみてみると、「必要に応じて実施する」という形ではなく、「事前に時期や回数を決めて定期的に実施する」といった丁寧なアプローチが効果が高いことがわかった。そして頻度以上に影響が高い要因は、「カンバセーションの質」と「マネジャーの態度・姿勢」であることがわかった。具体的には、マネジャーが課題や改善点を指摘するだけではなく、本人の成長や生み出す価値の向上のための会話ができていること、さらに、率直かつ親身になって成長に向けて一緒に話し合える姿勢などが挙げられる。

この調査結果からも、カンバセーションのあり方を変えようとしている現在の変革の方向性は、日本企業で大切なポイントとなる可能性が高いことがわかる。

日本企業では、従来マネジャーとメンバーのコミュニケーションを大切にする文化をもった企業が多かった。しかし、成果主義の導入後、本来持っていた文化に変化が生じている場面も散見できる。今回のカンバセーション重視の傾向は、日本企業にとっては、米国とは異なった意味をもってくる可能性もある。

日本企業として、どういった観点から取り組む必要があるのか

こうした実態調査の結果からも、「内発的動機づけ」「主体性重視」「タスクではなく、インパクトにフォーカスする」「カンバセーションの頻度と質」等、現在パフォーマンス・マネジメントの変革に取り組んでいる企業が重視しているコンセプト、キーワードは、日本企業にも当てはまる部分が多いといえる。しかし、一方で、現状の制度のあり方や働き方、企業における会社と従業員の関係、仕事や企業に対する捉え方等、企業が置かれている状況によって、現状の認識で異なっている部分が多いのも事実である。

そこで、大切なのは、今注目を集めている「ノーレイティング」や「分布率に当てはめない」「マネジャーに権限を与える」等の事象、方法論に飛びつくというよりも、自分たちがどのような状態を目指したいのか、何を大切にしたいのかを明確にし、その目指したい姿を実現できるようなパフォーマンス・マネジメントのあり方を現場で少しずつ構築していくことであろう。人事評価制度は、単に制度の枠組みにとどまらず、企業のあり方や働き方、マネジャーの役割、人事の役割等、広範囲に渡るテーマであり、全体システムの整合性を取りながら最適化を図る視点が大切といえる。

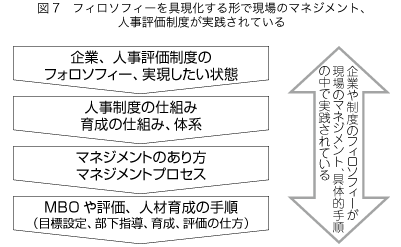

たとえば、現在の日本企業の中でも社員一人ひとりの主体性を高めたり、創造性を開発する、人材育成を大切にするといったフィロソフィーを掲げている企業は多い。一方で、実際に現場で展開されているマネジメントのあり方やパフォーマンス・マネジメントの具体的な実践場面では、掲げているフィロソフィーや実現したい状態と整合されていない場合も見受けられる。評価することの意味や目的、マネジメントや目標設定や、評価、面談を行うことの背景にある意味が、管理や正確性に焦点が当てられており、掲げているフィロソフィーとつながっていないケースも見受けられる。

今回の変革の潮流は、企業のフィロソフィーと人事評価制度の仕組み、マネジメントのあり方について整合性を図りながら、リアルな現場のビジネス・プロセスの中で具現化することであり、そのための機会として活用できるかが大切になってくると考えられる(図7)。

その中でキープレイヤーとして考えられるのはマネジャーである。上述したような変化の潮流の中でも、マネジャーの役割として、メンバーの成長や主体性を高める、報酬の決定に際し現場のマネジャーの裁量を高める、上司と部下のカンバセーションを高める等、その位置づけが重要になってくる。しかし、マネジャーはすべてを理解し、正解を提示し、メンバーを導き、コントロールするものであるといった旧来型のマネジャー像をもったままでは、この変化に対応していくことは難しいであろう。制度や仕組みを変更していくことに加えて、メンバーの主体性や成長を育む存在としての新たなマネジャーの役割を確立することも大切になってくると考えられる。

もう1つ大切にしたい点は、生成的変革プロセスである。米国以上に従来型の日本の人事では、正しい仕組みを導入する、正しい運用を重視する傾向も垣間見られる。すべてを完璧に整え、そのやり方を隅々まで正しく浸透させるという計画的アプローチでは、実現したい状態に向けての取り組みは難しくなってくる。全体の影響関係を捉えることは大切だが、いきなり完璧なものをつくるのではなく、実践しながら、その質を高めていく、そして徐々に現場の主体性、マネジャーの質を高めていくアプローチが大切になってくると考えられる。

実際に、日本の企業でパフォーマンス・マネジメントの変革に取り組む際、現場のマネジャー自身がフィックスト・マインドセットに陥っていたり、メンバーをフィックスト・マインドセット的に捉えるアプローチをしているケースも多い。そうした企業では、たとえば、いきなり制度に手をつけるのではなく、まずコーチングの文化を職場に醸成しながら少しずつマネジメントの質を高める取り組みを行い、その後、徐々にパフォーマンス・マネジメント変革に取り組むなど、カルチャーの変革から始めることが有効かもしれない。あるいは、社員数万人を擁するような大規模組織の場合、まずは思い切って仕組みを変えることで、マネジャーやメンバーの意識改革に時間をかけて取り組み、その後、浸透プロセスを通じて徐々にカルチャーの変革につなげていく方法が適している場合もあるだろう。いずれにしても、いきなり正解を求めるのではなく、試行錯誤を繰り返しながら、適用を図る生成的アプローチが大切になるだろう。併せて、人事サイドが管理・コントロールを手放し、現場の主体性や学習を高めるという役割の転換も大切になってくると考えられる。その意識改革自体が、HR、人事にとっては大きなチャレンジになるのではないだろうか。

参考文献:

・『経営は何をすべきか』ゲイリー・ハメル(ダイヤモンド社)

・『マインドセット』キャロル・ドゥエック(草思社)